撰文/潘美玲(經典雜誌副總編輯)

攝影/安培淂(經典雜誌攝影召集人)

對於一種原生植物我們是如何丟失她的?

二○二○年,蘭科植物保育專家李勇毅站在台東安朔部落一棵老龍眼樹下,附生其上的三百多朵臺灣白花蝴蝶蘭(Phalaenopsis aphrodite subsp. formosana)在眼前盛開,皎潔如千堆雪般的美景令他感動不已,仰著頭佇立了十分鐘之久,當時心裡想著:「天呀!這也太美了吧!如果能讓這花在原生地重新綻放,那該有多好呀!」

如何從滿山遍野到瀕臨滅絕?

臺灣白花蝴蝶蘭在過去的採集紀錄中,只分布在台灣東邊的台東縣達仁鄉、大武鄉與蘭嶼,以及恆春半島北邊的屏東縣獅子鄉、牡丹鄉、滿洲鄉等少數地區。這種優雅秀氣的原生蘭在一九八四年被台東縣選定為縣花,而一般人不知道的是,在不久後的二○一七年,白花蝴蝶蘭已默默列入《臺灣維管束植物紅皮書名錄》中的國家極危(NCR)物種,接近野外滅絕等級。

這一天我們來到牡丹鄉高士部落,開朗健談的排灣族督導張美惠對我們說起臺灣白花蝴蝶蘭的往事:「以前老人家去山裡種段木香菇、河裡抓螃蟹,工作到晚上聽暮蟬在唱歌,拖著疲累的身軀,一抬頭就瞥見樹上的大果藤榕(愛玉),以及好美好美的白花蝴蝶蘭,一天的疲勞馬上褪去了大半, 山上工作雖辛苦但也很有情趣。山上好像有『天使』 守護一般,早期很容易看到臺灣白花蝴蝶蘭。」但也因為隨處可見稀鬆平常,所以根本就不當一回事,以為一輩子都會這樣,誰曉得有一陣子,外面大量收購,大家瘋狂的野採,短短兩三年之間,竟然就都不見了!

這株台灣原生花朵的被發現,竟也有一百五十年了,而且故事還與「牡丹社事件」有關。

根據前台灣大學生態與演化生物學教授謝長富在〈臺灣蝴蝶蘭發現始末〉一文中提及,「由於恆春半島南岬的國際船難與衝突頻傳,美、英、日本政府遂要求清廷在鵝鑾鼻興建燈塔,一八七五年英國助理工程師畢齊禮(Michael Beazeley)在香蕉灣附近的植物採集中,首次發現了臺灣白花蝴蝶蘭,英國的植物獵人奧古斯丁亨利(Augustine Henry)則於一八九六年正式以標本發表)。」

民國蘭花熱

談到臺灣白花蝴蝶蘭,一般人或許還有些遲疑,但提起「台灣阿嬤」、「台灣阿婆」,可能就並不陌生了,過去曾因種小名「amabilis」的諧音而稱其為「阿嬤」(之後學名更正「aphrodite」,也被戲稱為「阿婆」)。

她是台灣揚名國際的原生蘭花、國際著名的優良盆花,更是蝴蝶蘭育種的重要親本,台灣原生種的白花蝴蝶蘭有許多優良特性:多花、抗病、耐寒、好種。目前市面上許多蝴蝶蘭盆花品種的血統上,幾乎都找得到她的後裔,如果認真尋溯由其分支出的子代孫輩,只能以「族繁不及備載」來形容了,臺灣白花蝴蝶蘭因此又有「原生花后」的美名。

台灣蘭花的趣味栽培始自日治時期,直到一九九○年代才開始產業化,從最初的高價蘭藝栽培,受到上流社會的愛寵,到發展為平價的外銷出口主力,產值曾一度高達一年三十多億。早期台灣的蘭花育種者仍處於摸索階段、累積育種經驗與種原素材,多從美國加州、佛州、夏威夷等地,以及日本、德國、法國等國引進蘭花。

在一九八○年代後台灣蝴蝶蘭育種已累積大量的育種成果,在學術界則有台灣大學園藝學系李哖教授開始投入蝴蝶蘭栽培與繁殖研究,而一九八六年國營企業台糖公司投資蝴蝶蘭生產事業,在溫室環控設施提供重要的標準化模板,匯集了民間、學界與國營事業的力量,如今台灣的育種與生產技術在全球已名列前茅。

寶島曾經吹起一股蘭花熱,而這樣的全民運動可以從一九六○至一九八○年代中央銀行發行的新台幣上嗅見端倪,當時的一元硬幣背面鑄印的圖案就是臺灣白花蝴蝶蘭。「無論是趣味栽培、投機投資,或作為副業增加收入,當時北、中、南、東各地都有蘭花的愛好者,特別是公教人員,許多人都時興養一盆蘭。」 台灣大學生命科學系副教授李勇毅兒時家住高雄煉油廠旁,他記得從煉油廠走到鄰近眷村一帶,無論是屋頂陽台或院子經常都看得見栽培蘭花的蔭棚。

李勇毅從十歲開始愛蘭、種蘭,跟我說起他小學時自己搭海線火車再轉乘計程車到中部蘭園買蘭花的經歷,對蘭花的熱愛直至二十年後得到博士學位、成為大學教授也依舊沒有一絲改變。一九八六年的中秋節他以兩千元零用錢買下了人生第一株臺灣白花蝴蝶蘭,當時應該沒有想到有一天會把復育臺灣白花蝴蝶蘭當成生命中最重要的志業。

原生「畫布」繽紛創作

復育原生種白花蝴蝶蘭,為什麼是重要的?

保留最純正的原生蘭血統,在育種及研究上可以比較好掌握遺傳與表現型特性。保育原生蘭,就是保留下物種生存的遺傳資料庫。「種原就像是單純的『畫布』一樣,有了純正優質的畫布,育種者可以在上面彩繪出各種意想之中、意料之外的色彩與花形。」這位愛蘭教授耐心地為我解惑。

實際來到花市繞了一圈,對「畫布」這個概念方才恍然大悟。

販售蘭花的業者天花亂墜地向我介紹「台灣阿嬤」,其實心知肚明這已是歷經育種後的商業品種。為了市場喜好,育種者在色彩、花形上進行各種改良,為了運輸方便,株型也漸次緊湊,成就許多優良盆花。眼前的蝴蝶蘭花色繽紛多彩、爭奇鬥豔,有規矩有序的線條畫,也有潑墨似的渲染圖案,再定睛細瞧,有的唇瓣愈變愈大,有的兩頰(花瓣)已經「擦」上腮紅,花型或大方奔放,或秀氣小巧,突然有一種進入畫廊賞畫的錯覺。而從《蘭花世界》等早期出版的蘭藝雜誌中,我驚訝地發現以白花蝴蝶蘭為育種的基底,竟也能育出黃色花朵以及具有各種條紋的品系。

「你可以簡單地將育種想像成,美術繪畫在上色一樣。」頓時心領神會李勇毅這樣的生動形容。

來到屏東科技大學森林系苗圃,眼前一整排在野外消失的臺灣白花蝴蝶蘭赫然在目,原來透過實驗室裡的組織培養,臺灣白花蝴蝶蘭已經可以被大量繁殖培育出來。

轉身進入溫控栽培室(攝氏25度以下),冷氣孔前的白色花瓣被風吹得盈盈顫動,助理謝孟哲以尖鋏從蝴蝶蘭花朵的蕊柱前方夾出兩顆如黃色仁丹的花粉塊,放進另一朵花的柱頭腔內,進行人工授粉。

「在野外這項工作是由特定的授粉昆蟲擔任,然而因為野外植株快速且大量消失,至今也仍未能查知究竟是何方神聖?」因養蘭而與李勇毅結緣、成為亦師亦友的復育夥伴,而為了能夠繼續蘭花菌根的研究,謝孟哲選擇南下進入屏科大就讀。

去年透過屏科大森林系陳美惠教授以大學社會責任(USR)計畫給予經費支持,以及系主任吳羽婷的真菌專業協助,已將五十株臺灣白花蝴蝶蘭種苗首度復育在牡丹鄉的高士部落,藉由族人的力量就近守護。

謝孟哲記憶猶新地說道,那一天還下著大雨,大夥兒冒雨上樹,將植株以椰纖包裹著水草,釘種在祖靈屋旁的一棵百年老榕樹上。「看得出來臺灣白花蝴蝶蘭是真的『很高興』,或許因為是回到自己的家鄉──根瘋狂地長、葉子也油油亮亮的,今年二、三月都開了花。」他眼眶泛紅興奮地描述著。

~以上為文章之部分節錄,全文及更多精彩內容請參閱《經典雜誌》~

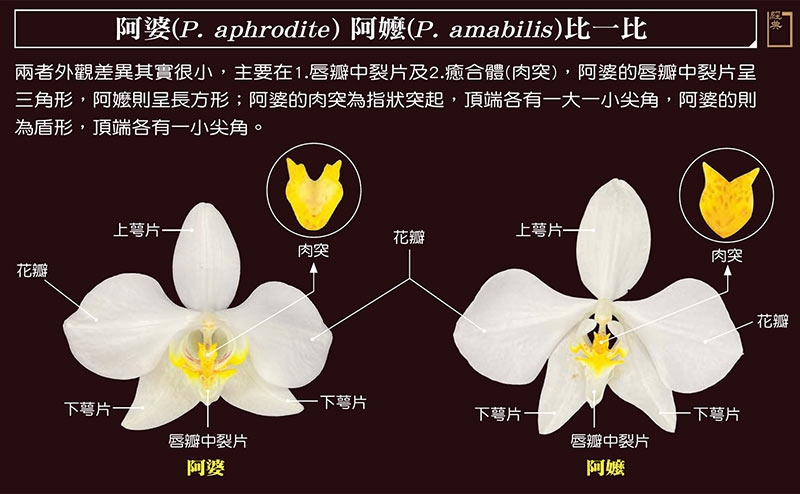

↑ 阿婆(P. aphrodite) 阿嬤(P. amabilis)比一比。

↑ 阿婆(P. aphrodite) 阿嬤(P. amabilis)比一比。

~以上為文章之部分節錄,全文及更多精彩內容請參閱《經典雜誌》~

↑ 透過屏科大USR計畫,將白花蝴蝶蘭種回原生地附近的高士部落。

↑ 蒐藏於紐約植物園的Henry1705號蝴蝶蘭標本。(圖片/楊宗愈)

↑ 復育技術、保育觀念、計畫經費,三者缺一不可。李勇毅、吳羽婷、陳美惠教授(由左而右),深知復育計畫無法一步到位,先種回鄰近原生地,成為部落生態旅遊亮點、學校環境教育教材,踏實扎根。

↑ 謝孟哲在實驗室裡為我們展示瓶苗、培養皿、無菌台以及各種組織培養的技術與設備。除了種子,植株上的節芽也可進行培養繁殖。

↑ 搭著保護老樹的順風車,臺灣白花蝴蝶蘭才得以順理成章成為保育重點。

↑ 攝影家鏡頭下的野生白花蝴蝶蘭,清麗脫俗的在原生地裡自在生長。因為真菌以及昆蟲授粉,建立起一種平衡協調的共生關係,保護原生蘭花也等於保護棲地,確保生態無恙。(攝影/余勝焜)